瞿秋白是中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,是中国革命文学事业的重要奠基人之一。他的一生波澜曲折,无论事业还是生活,都色彩浓烈,不同凡响。

且译且唱《国际歌》

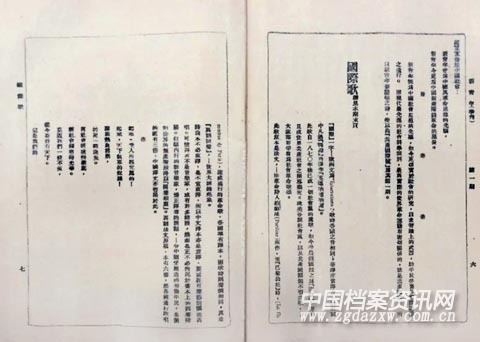

1923年6月15日,《新青年》季刊上发表的由瞿秋白翻译的

《国际歌》歌词(部分)。

瞿秋白和《国际歌》的渊源由来已久,早在1920年10月他作为《晨报》记者到苏俄工作之初,曾写下散文游记《饿乡纪程》(《新俄国游记》),记述他在途经哈尔滨时,于11月7日十月革命纪念日,经一俄国友人介绍参加了他们的庆祝会,他不无激动地写道:“开会时大家都高呼‘万岁’,哄然起立唱《国际歌》,声调雄壮得很。——这是我第一次听见《国际歌》,到俄国之后差不多随处随时听见,苏维埃国就以这歌为国歌……”这个时候,瞿秋白尚未翻译《国际歌》,但那时他已经把这首歌的歌名称为“国际歌”,因而这也可以视作他翻译《国际歌》的开始。

瞿秋白于1922年底回国,1923年初抵达北京,他下车伊始,即于1月15日出席北京马克思学说研究会为纪念德国共产主义者李卜克内西与卢森堡殉难四周年召开的大会。会议的第一项议程,就是瞿秋白唱《国际歌》,《晨报》对此还做过报道。但会上瞿秋白所唱的是俄文还是中文目前未知。

瞿秋白当时住在堂兄瞿纯白家中。瞿纯白家有一架风琴,瞿秋白一边弹奏风琴,一边反复吟唱《国际歌》译词。法文“International(国际)”如果译成中文,只有两个字,而此处的音节有八拍,不易唱好。瞿秋白再三斟酌,决定采用音译,即将法文“国际”译为“英德纳雄耐尔”。

瞿纯白长子瞿重华在《大叔秋白生平琐记》中,也有关于瞿秋白创作《国际歌》的回忆。瞿秋白不仅翻译了歌词,而且教孩子们唱。当时《国际歌》传入中国,先后产生了三种中文译本,其中包括瞿秋白在北京俄文专修馆的同窗耿济之及好友郑振铎共同翻译的一版,题为《第三国际党的颂歌》,但是瞿秋白之前的三种译本仅是无乐谱的译诗,无从传唱。而1923年三四月间,瞿秋白重新译配,让译词既准确又易唱。

瞿秋白翻译的《国际歌》发表于1923年6月15日出版的《新青年》季刊创刊号上,他只翻译了苏联通用的三节。瞿秋白在其所撰后记中写道:“此歌原本是法文,法国革命诗人柏第埃(今译鲍狄埃)所作,至巴黎公社时,遂成通行的革命歌,各国都有译本,而歌时则声调相同,真是‘异语同声’——世界大同的兆象……但愿内行的新音乐家,矫正译者的误点,令中国受压迫的劳动平民,也能和这世界的无产阶级得以‘同声相应’。”

据曹靖华《罗汉岭前吊秋白》一文,《国际歌》译配完成后,瞿秋白曾对曹靖华说,International这个词,在西欧各国文字里几乎是同音的,在汉语中采用“英德纳雄耐尔”的音译,不但能唱,更重要的是唱的时候,可以和世界各国的唱词保持一致,“使中国劳动人民和世界无产者得以同声相应,收万口同声、情感交融之效”。

1924年5月5日马克思诞辰纪念日,时任上海大学社会学系主任瞿秋白登上讲台,与任弼时等人一起,和上海大学师生放声高唱《国际歌》。可见,那时这首歌已经在中国较为普遍地传唱开来。

女儿独伊吟唱《国际歌》

1930年8月1日,瞿秋白、杨之华夫妇在归国途中,

从德国柏林寄给留在苏联的女儿瞿独伊的明信片。

2018年,笔者随纪录片《曙光》摄制组来到瞿秋白女儿瞿独伊位于北京的寓所,有幸亲耳聆听瞿独伊吟唱俄文的《国际歌》。瞿独伊与中国共产党同龄,唱《国际歌》那年,她已是97岁高龄。无论时光流逝几许,对于她来说,《国际歌》的背后永远都是她对父母深深的怀念。

1928年六七月间,中共六大在苏联莫斯科近郊召开。瞿秋白和夫人杨之华参会,他们还带去了当时年仅7岁的女儿瞿独伊。在中共六大的闭幕式上,全体代表曾高唱《国际歌》,那时,瞿秋白是出席这次大会的领导者之一,又是这首歌的译配者,该是何等自豪。

中共六大之后,瞿秋白任中国共产党驻共产国际代表,开始了一段在莫斯科的工作和生活。对于瞿独伊来说,那是一段快乐的时光。瞿秋白是瞿独伊的继父,却将她视如己出,展现出博大的爱的胸怀。一名伟大的共产党员,对于女儿同样有着平凡而质朴的深深父爱。

瞿独伊从来没有叫过瞿秋白爸爸,而是叫他“好爸爸”。1929年初,瞿秋白在苏联休养期间,给杨之华写有多封信件。其中,他多次提到瞿独伊,如“独伊,可爱的独伊,替我向她问好”;“独伊如此的和我亲热了,我心上极其欢喜,我欢喜她,想着她的有趣齐整的笑容……我每天总是梦着你或是独伊”;“独伊想起我吗”等等,字字句句可见舐犊情深。

那年2月14日,瞿秋白还给瞿独伊写了一封信,“小独伊:你会写信了,——我非常之高兴。你不病,我欢喜了。我很想念你。我的病快要好,过三个星期我要回莫斯科,那时要看你,一定来看你。我的小独伊。再见再见。好爸爸,二月十四日”。看得出来,这是瞿秋白给女儿的回信。

而2月26日,瞿秋白在给杨之华的信后又附给独伊的信,“独伊:你为什么要哭?你看好爸爸滑雪了。好爸爸”。瞿秋白在信上画了一张滑雪图,滑雪的人戴着眼镜,显然那是一张他的自画像。在26日的信后,他又写,“独伊:我画一个你,你在笑,为什么笑呢?因为你想着:你是好爸爸和姆妈两人生出来的。”在3月6日的信后他又记,“独伊:我的好独伊。你的头发都剪了,都剃了么?哈哈,独伊成了小和尚了。好伯伯的头发都长长了,却不是大和尚了。你会不会写俄文信呢?你要听先生的话,要听妈妈的话,要和同学要好,我欢喜你,乖乖的小独伊,小和尚。好伯伯。”这次的落款是“好伯伯”。

在3月15日的信中,瞿秋白特意写了一首诗,题目是《好独伊,亲独伊》:“小小的蓓蕾,含孕着几多生命。陈旧的死灰,几乎不淹没光明。看那沙场的血花灿烂,经过风暴之后的再生。谁道是无意中的赤化?却是赤爱的新的结晶。”这是瞿秋白给瞿独伊珍贵的赠诗,也是他给予革命下一代无限的希望。

1930年7月,瞿秋白和杨之华奉命回国工作,他们忍痛将瞿独伊继续留在莫斯科国际儿童院,并委托鲍罗廷夫妇代为照顾。

瞿独伊至今还保存着一张90多年前的明信片。那是从德国柏林寄出的。明信片上面印有一束美丽的勿忘我,正面用中文写着独伊的名字,背面用俄文写的“送给独伊”,落款是“妈妈、1930.8.1 克里米亚”。瞿独伊看得出,背面的俄文是“好爸爸”的笔迹。

1935年秋天,瞿独伊和儿童院的同学到乌克兰旅游,她偶然从《共青团真理报》上看到了瞿秋白就义的消息,不禁悲痛欲绝。她后来才知道,“好爸爸”就是唱着《国际歌》走上刑场的。

高唱《国际歌》走向刑场

1935年6月18日,瞿秋白就义前在福建长汀中山公园凉亭留影。

1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央红军主力开始长征,中共中央随军行动,但瞿秋白被留在即将沦陷的江西瑞金,担任中共苏区中央分局宣传部长。这时蒋介石调集几十万兵力向中央苏区进行“全面清剿”,形势岌岌可危。在敌人的严密封锁之下,留守机关和部队的衣食住行都成问题,瞿秋白的肺病更为严重。

1935年初,中共苏区中央分局派人送瞿秋白转道香港去上海就医。2月24日清晨,包括何叔衡、邓子恢在内的队伍行至福建长汀时被敌人发现,激战后瞿秋白被捕,他化名为林琪祥,坚不吐实,被押解囚禁到上杭县城监狱,此后又被押送到长汀国民党36师师部。国民党36师师长宋希濂为软化瞿秋白,给他优裕的待遇,先是“优裕生活,另辟间室”,又供给纸张笔墨、古诗词文集,及新购裤褂两身、布鞋一双;按官长饭菜标准供膳,需烟酒时另备;每天允许在房间门口散步两次……这是意在软化他的革命意志。

瞿秋白在被囚禁期间做了7首诗词,其一《卜算子·咏梅》中的“信是明年春再来,应有香如故”至今传为名句。他是革命的文学家,但一生留诗并不多,在狱中月余竟有7首传世,他的生命在倒计时,思想却没有停滞不前。他在狱中曾经赠给军医陈炎冰一首白话诗,题为《题照》:“如果人有灵魂的话,何必要这个躯壳!但是,如果没有的话,这个躯壳又有什么用处?”落款又写:“这并不是格言,也不是哲理,而是另外有些意思的话。秋白,一九三五年五月摄于汀州狱中。”这首白话诗如同他在狱中的锥心之作《多余的话》,在探讨灵魂问题时,愈见其坚贞。在狱中,他选择了死,而拒绝了降。

这年6月2日,蒋介石在湖北武昌行营给驻闽绥靖主任蒋鼎文发了一道密令,“龙溪绥署蒋主任:寒已法电悉。成密。瞿秋白即在闽就地枪决,照相呈验。中正。冬行字即”。

在国民党要员蒋鼎文、李默庵的催促之下,国民党36师师部决定于6月18日上午,对瞿秋白执行枪决。

瞿秋白就义当日,清晨饭毕,泡茶,吸烟,坐在窗前翻阅《全唐诗》……这是何等镇定!他用集句的方式写成一首七言绝句,刚刚写完,军法处长已经传令。于是,他最后写道:“方欲提笔录出,而毕命之令已下,甚可念也。秋白曾有句‘眼底烟云过尽时,正我逍遥处’。此非词谶,乃狱中言志耳。秋白绝笔。”

瞿秋白在狱中写下绝笔之后,于中山公园凉亭自斟自饮,酒毕徐步走向刑场。

沿途,瞿秋白高唱《国际歌》,慷慨如诉。到达罗汉岭时,他指着一片草地对刽子手说“此地甚好”,然后高呼“中国共产党万岁!”“共产主义万岁!”等口号……瞿秋白英勇就义,但是他翻译的《国际歌》中那些铿锵有力的句子和精神却流传下来,成为他生命的另一种延续。

原载于《中国档案报》2021年5月21日 总第3681期 第一版 |