时光流转到民国时期,过云楼第四代在顾麟士的引导下,大多数执着于书画艺术。其时,西洋美术流入中国,美术作品展览层出不穷,顾家子孙也积极参与到苏州美术赛会、苏州美专的筹建与教育工作中,西画国画兼修的顾则坚就是其中的代表人物。

过云楼第三代主人顾麟士与续弦夫人潘志玉育有五子四女,除长子则明、长女和四女早逝外,其余均健康成长。受家庭影响,次子顾则久(字公可)、三子顾则扬(字公雄)、四子顾则坚(字公柔)、五子顾则奂(字公硕)在昆曲、书画等方面都有较高的造诣,尤以顾则坚最为出色,成为一代青年画家。

书画教育为要务

顾则坚日记 苏州市档案馆藏

顾则坚日记 苏州市档案馆藏

顾则坚(1900—1929),字公柔,青年画家。他的妻子张惠娟来自横泾富商家庭,岳父张同福在东山横泾街上开米行、酒行,财大气粗,一心想为女儿物色一个苏州城内的好人家。那年,媒婆隐瞒了张惠娟的年龄,24岁的大龄姑娘与18岁的顾则坚缔结良缘,夫妻二人相处融洽。张家考虑到男方是书香门第,担心女儿在婆家受气,特地置办了丰厚的嫁妆,其中有全套金面餐具,还专门为女儿女婿开设了从胥门枣市街到东山横泾的航船,并在苏州城内买了房,让女儿在苏州有娘家的感觉。顾则坚婚后与兄弟们继续在过云楼学馆读文史、习书画,忙得不亦乐乎。

1920年,顾麟士聘请孙宗弼(1868—1934,字伯南)为西席,在过云楼学馆教授四书五经。孙老师深知顾麟士对孩子们的期许,曾对顾则坚说:“于字画课程先宜注重,文学可以从略,盖以今日应世之文,但求能通顺耳。若以鬻文为生活,恐行到水穷处也。”可见,顾麟士与乃祖一样将书画教育视为主课,目的无非是为了更好地传承过云楼文化,并以书画作为子孙们的一技之长。顾则坚自幼受其父影响,十分钟爱书画这门功课,与顾则扬、顾则奂一起临字习画,探讨艺术。他们曾临颜真卿的《多宝塔碑》,各自写了十余遍,但顾则坚认为“骨气神韵,仍未能得其万一”。之后,他决定临颜真卿的《麻姑仙坛记》,认为这是颜氏的手笔,“秀硬通神,尤为他人所不及”。

顾则坚的昆曲剧照 苏州市档案馆藏

顾则坚的昆曲剧照 苏州市档案馆藏

顾麟士对顾则坚的要求极严,有一回,见他画了几张义赈画,批评他“用笔失法,不可登大雅之堂”,命他重画。顾则坚又花了两天时间画了一幅,顾麟士又说:“仍未可见人。”顾则坚接受父亲的批评,明白绘画非一日之功,而是要平日下功夫才行,于是暗下决心:“此后遇着课暇,当将家藏画帧息心流览,先取有蹊径可寻而神韵活现纸上者,逐日规抚。”老师孙宗弼也曾对他说:“写字寓有画意,铜甬拓本,字划销折处,其刀法精不可言,愙斋(指吴大澂)先生六法言传,胎息于此。”顾则坚在此后的鉴赏、学习、临摹中慢慢体会到,绘画“须得天趣,兴之所至,随手挥洒,便成墨妙”,可见兴趣的重要性。当然,灵感、天赋也不可或缺。

作为一名画家,顾则坚观察细致,文笔优美,曾将所见自然美景描绘成画:“薄暮登书楼,见晚烟四起,乌鸦归林,远树山岭作苍黑色。迤西云际,又有一抹红光,若隐若现,盖系落日反照焉,如此天然图画,非人间笔法,惟静者能善习领略。”他用心观察自然,激发创作灵感,使自然与艺术浑然一体。

探索艺术无止境

明代书画家、鉴赏家董其昌曾提出中国山水画“南北宗”之说。顾则坚对南北宗也有一番见地:“南宗渲染浓淡,须取约指定归。北宗笔姿刚柔,会于研练运用,理一经奇,所以兼之者鲜。”他认为,笔墨一道各取所长,没有必要重南轻北,或重北轻南,画家唯有在学习与实践中寻找到适合自己的风格,才能卓然成家。顾则坚通过研读魏子一论画的著作,了解了水、石、树木等绘制方法及着墨、着色于纸内外的差异后,总结到学画有两种方法,而最好的方法是理论与实践并行:“一种得之于书本,一种得之于范本。得之书本者,学有至理,形不失真。得之范本者,学有正规,神不得全。二者兼而有之,乃为上品。书本得者,次品也。若从范本得者,斯为下矣。”

一天,顾麟士将他刚完成的北宗派画稿给顾则坚临摹,以提高他的基本功。由于顾麟士名气大,开价高,求画者众多,有时他画好初稿,就让顾则坚兄弟勾勒,使他们从中领悟绘画精髓。如果说顾麟士的严格要求,促使了顾则坚发奋用功,那么孙宗弼的鼓励鞭策,则增强了他的自信。孙宗弼看到顾则坚的两幅作品后,立即赞不绝口,但顾则坚自认为题词过于草率,又担心被其父看到而“遣诃”。他深知题画字体的大小、文字的长短、布局、神韵均要讲究,不可以草率行之,如今自己都不满意,那么一旦被顾麟士看到,估计他的画又要被批评“见不得人”了。孙宗弼十分看好顾则坚,时时夸奖他。1921年10月,老师孙宗弼结婚,其结婚证书上的书和图均由顾则坚完成,顾则坚还与顾则扬合作绘就了一幅立轴作为礼品,挂在老师的新房。

其实,西洋画传入中国后,必然会引起画坛的关注,顾则坚也不例外,他曾评论南宋的没骨法就如西洋的水彩画“色彩纯良”。顾则坚在日记中谦虚地说自己不研究西洋画,偶尔兴之所至,“涂抹一一”。他曾画一女子骑在马上,面容愁苦,自嘲“非今之木兰耶”。1921年11月13日,他还曾“绘西洋画一幅,书对联一副,送青年会,权作开幕贺礼”。在次年11月13日的日记中,他又说不画油画已有半年,“今日复握管,触手生荆棘焉”。可见,他于国画之外偶尔涉足西洋画,惜英年早逝,留下诸多遗憾。如他的好朋友颜文樑既有中国画的基础,又赴法留学,研习粉画和油画,后终成一代大家。

关于美术与艺术,顾则坚曾提出独到的观点,他认为:“美术者,挟有艺术而进求完美之谓也。天地间形形色色,为吾所接触者,有美有恶,凡人所以皆有爱憎之心,我挟有艺术,而被他人见而歆羡,是以凡事凡物皆欲求以术而得其美,斯即名之曰美术。艺术者,工艺之术也,仅取世上已有之物,依其模型以造成之,斯即名之曰艺术,譬之画图也。”或许因时代不同,对美术与艺术的看法存在差异,但顾则坚的观点有一定的道理。

美术教育成先驱

苏州美专刊物《艺浪》封面

苏州美专刊物《艺浪》封面

因绘画,进而与美术发生交集,顾则坚出现在20世纪20年代的苏州画赛会、美术会、苏州美术专科学校的诸多活动中。与此同时,热心参与并支持这些工作的,还有他的父母亲、兄弟们。1932年12月,在苏州美术专科学校创办十周年之际,出版了纪念特刊《艺浪》(第八期),其中,颜文樑撰写了《十年回顾》一文,回忆了苏州画会、美术会、美术馆、美术专科学校的发起和创办经过,文中指出:“发起画赛以竞进步,组织美会以资切磋,创办美术馆以提倡社会文化,设立美术校以造就后起英秀,俱有连带关系。”这是20世纪初苏州一群热爱美术的年轻人的自发组织,他们尊重传统文化,传播西方艺术,通过办学、展览、交流、研究等方式,推进了苏州美术的进步。顾则坚是各项活动的积极参与者,他还与颜文樑、顾恩彤(字仲华)、朱询刍、秦俪范、汪荷伯发起创办了苏州美专,成为校董之一,并共同承担学校经费。

1923年3月1日,苏州美专“几不能开门”,顾则坚拿出50元“以应之,旗鼓复振”。由于顾则坚的日记主要撰写于1920年8月至1923年6月,因此无法了解到他为美专共投入的资金究竟有多少,但他与堂兄顾则正都在苏州美专任教,培养了一批美术人才却是事实。

1919年2月,苏州举行首届画赛会后,顾则坚与同道们又商议组织苏州美术会,作为同行切磋的组织,但美术会既没有制定具体规划,也没有经费和会址。1922年1月,顾则坚征得家人同意后,向颜文樑等同道提议扩充美术会,借怡园为会址,发展会员,一时入会成员达70多人。11月5日上午,胡粹中到铁瓶巷顾宅,与顾则坚商谈美术会成立大会事宜,中午两人到广南居用餐,慰劳自己。下午两点半,苏州美术会借青年会所在地召开了成立大会,并奏军乐。大会首先报告了开会宗旨,后由张一麐、杨怀玉、吉尔达进行演讲,接着再由美术会六部人员演讲。之后,他们每月召开常会一次,并创办了半月刊《美术》,以加强会员之间的联络。

同年10月12日,美术会决定在铁瓶巷五号重新造屋,作为办公场所,聘请了孙姓木匠负责,编制工程预算。10月19日,“美会造屋金,讲定除旧木料外一千五百三十四元”,次日正式动工,预支定金500元,计划12月3日前可以落成。但至10日,顾则坚还在监督匠人“竖门楼”,可见并没有按计划完成,直至次年1月顾则坚才在日记中提到“美会会所不日竣工”。其实,建造房屋十分烦琐,顾则坚为此投入了大量的精力来处理相关杂事:如拆动邻居隔墙,与人发生口角,他要调解;刊登美术会广告,他要与人谈价,从50元降到4元;与商务印书馆联系,代印会员证,“用银色粉红纸,会证从此不虚矣”;安排孙木匠制作价廉物美的器具,便于办公之需;广发英雄帖,征集会员;安排“美会装灯”……一桩桩,一件件,顾则坚操碎了心。美术会开幕时间一拖再拖,初定次年2月下旬,后拖至4月15日,“美会开幕礼,主席者为潘斗南,来宾仅百余人,因雨而少来也”。从建屋到开幕,顾则坚付出了很多心血,他在开幕前因接连五天布置各项工作,以致劳累过度而不得不休息。其后,由于办公场所条件好,且顾则坚等人又广发征集公告,美术会会员一时发展到300多人。当时,其内部共分为绘画、雕刻、音乐、诗歌、刺绣和演讲六部。自1924年起,美术会不再征集会员,该会由胡粹中担任主任一职,主持工作。

画趣画识表孝心

顾则坚摹黄公望《秋山图》 苏州市档案馆藏

顾则坚摹黄公望《秋山图》 苏州市档案馆藏

清代著名藏书楼常熟铁琴铜剑楼流传着“闭门童仆尽钞书”的故事,而顾家也发生过家仆李升爱上绘画的趣闻。1922年9月,李升到顾家做佣人,平素有“善小楷之称”。一日,顾则坚外出回家时,听到门房内一片嬉笑声,走近一看,原来是佣人们正在嘲笑李升的画作。顾则坚拿起他的三幅花鸟画,“展视良久,知其囿于所见,笔墨不能脱去俗气,然平日无师传授,而信手挥洒,居然有些生动之致,”认为他是可造之才,故给予指点。

顾则坚体弱多病,但“不任习静”,换言之他比较好动,而且爱好广泛,摄影、昆曲、绘画、电影等无所不好。1927年9月,顾则坚旧病复发,医生诊断后告之必须“息心养气”方能恢复健康。于是,顾麟士强迫他养病,一月后豁然病痊。顾则坚在养病期间,临摹名画,“抒其积习”。这十幅临摹作品是《仿王叔明松山书屋图》《摹黄大痴秋山图》《抚倪云林筠石乔柯》《仿吴渔山湖天春晓》等,同时,他还临摹了恽南田、王时敏、王鉴、王原祁、王翚、吴镇等人的山水画。顾麟士看到爱子的临摹之作后,为其题写“娱情仁智”四字,并写下创作这些作品的背景。1929年3月1日,顾则坚因病过世,顾麟士悲痛万分,于3月7日挥泪写下这段话:“坚子病殁之七日,于其书几重见此册,益增凄其。昔人诗云‘未容夸伎俩,唯恨枉聪明’。不啻为今日情事咏也。”

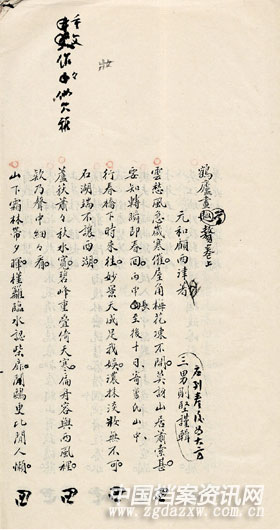

《鹤庐画赘》 苏州市档案馆藏

《鹤庐画赘》 苏州市档案馆藏

顾则坚是个孝子,他的孝顺体现在继承父亲衣钵、潜心习画,且四处收集父亲的题画诗跋上。他曾花费六七年时间搜集、抄录顾麟士的题画诗跋,并整理成册,命名为《鹤庐画赘》,其中,分为画识、画趣两部分。1928年冬,一直被病魔折磨的顾则坚将这些诗跋整理完毕,于除夕夜欣然写道:“父亲题画诗跋,兴到即书,未尝存稿。坚以近世画道衰微已极,家大人所题关系,搜集六七年来,贸然成帙。今又养疴习静,谨厘为《趣》《识》各一卷,其有《趣》《识》并列者,统归于《趣》,而无关宏旨者皆弗辑,不欲如《习苦斋画絮》之有题必录也。惟半由戚友辗转钞示,排比失序,知不能免,自今以后必无此弊矣。”他认为,顾麟士的题画诗远远不止这些,将继续搜集,再辑入其中。他于1929年2月17日将初稿呈于父亲过目,不久便告别了这个世界。4月21日,正是顾则坚30周岁生日,顾麟士在顾则坚辑录的《鹤庐画赘》上写道:“岁正八日,坚儿来省,形容憔悴,两皆欲泣。呈我所钞二书,皆余平时题画诗跋,欲余正其后先序次。孰料从此一诀,便无相见之时,于是月之二十日不幸短命死矣!呜呼!恸矣!余题画皆随笔率意,既未存稿,掷笔即忘,即亦不自记其后先,他日心绪少安,当为次正之。今日为儿诞生辰,三十年如一梦也。”顾麟士与顾则坚父慈子孝,如今睹物思人,不禁潸然泪下。

如果说顾廷熙、顾廷薰、顾承的早亡是顾文彬的痛,那么顾则坚的早逝同样是顾麟士永远的痛。生命无常,这是谁也无法预测的。顾麟士于次年离开人世,他的好友章钰为他撰写墓志铭,称“坚传君画学”。能继续家学的顾则坚才高命薄,英年早逝,但他在苏州美术史上拥有一席之地。

原载于《中国档案报》2021年5月21日 总第3681期 第四版 |