紫禁春回,坚冰渐融;红墙黄瓦,轩窗玲珑。有一种事物,它既可以明澈如春冰,也能够温润似美玉,从古至今,装点着人们的生活。无论是皇家贵胄,还是黎民百姓,都对其情有独钟,清代乾隆皇帝还曾以诗称赞道:“一般皎洁羞云母,四射光芒突水精。”它就是玻璃。

传延路漫漫

众所周知,玻璃是一种人造材料。其主要成分是二氧化硅,通常以石英砂辅以多种助熔剂和着色剂在一定温度下进行烧制,是一种无规则结构的非晶态固体。目前考古发现最早的玻璃文物,源于公元前3000年前后叙利亚阿姆克平原的帖尔叶犹底遗址。在我国,较早的玻璃实物也可上溯至商周时期,但在是否为本土制造的问题上仍存有争议;但至少在战国时期,我们的先人已可熟练制作眼纹玻璃珠饰、棱柱珠等。

清 白玻璃寿字镯 故宫博物院藏

清 白玻璃寿字镯 故宫博物院藏

“玻璃”,古时有多种别称,如颇黎、颇梨、玻黎等,由于它有着与玉相似的外在特征却又可以人工制作,因此也被称为药玉、水玉。《太平御览》引《玄中记》曰:“大秦国有五色颇黎,红色最贵。”东汉王充的《论衡》中记载:“然而道人消烁五石,作五色之玉,比之真玉,光不殊别。”这段以五石炼就五色玉的记录,常被人们解读为早期玻璃的发明,也体现了玻璃制品似玉而非玉的特点。《魏书·西域传》中记载,大月氏国的商贩“能铸石为五色琉璃,于是采矿山中,于京师铸之。既成,光泽乃美于西方来者”,这段记述通常被作为烧制玻璃技术由外传入的证据。值得注意的是,这里的“琉璃”与我们探讨的“玻璃”并无本质的区别,在考古学视野中,也未将二者进行严格区分。唐代陈藏器的《本草拾遗》中写道:“玻黎,西国之宝也。玉石之类,生土中。或云千岁冰所化,料未必然也。”在这个语境下,玻璃又成了一种天然玉石的称谓。晚唐温庭筠有句诗云:“水晶帘里颇黎枕,暖香若梦鸳鸯锦。”到了宋代,苏轼也有诗句咏药玉酒盏,其中有“熔铅煮白石,作玉真自欺”一句,凝练地表达了“药玉”兼具人工制作和有着玉石外表的双重特性。到了明代,李时珍记述:“玻璃,本作颇黎。颇黎,国名也。其莹如水,其坚如玉,故名水玉。”在明代,仿玉的玻璃制品工艺已非常精湛,当时的服制甚至规定,三品以下官员应佩戴药玉,以此替代相对珍贵的天然玉制品。

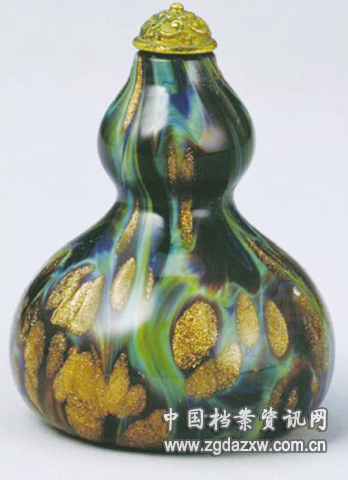

清 搅玻璃葫芦式鼻烟壶 故宫博物院藏

清 搅玻璃葫芦式鼻烟壶 故宫博物院藏

清 黑套豇豆红玻璃茶花纹鼻烟壶 故宫博物院藏

清 黑套豇豆红玻璃茶花纹鼻烟壶 故宫博物院藏

由上可见,玻璃在我国的传延过程中,一直流淌着一股神秘的异域风情,人们相信它是一种传自遥远之地的珍异之物。在很长一段时间里,玻璃只是用来充当佛教的供奉器皿或女子发间的珠饰。其实,国人含蓄蕴藉、崇尚天然的审美取向,加之玉文化、瓷文化发展迅速,长期占据着主导地位,致使人们并不特别推崇玻璃这种类同假玉的产物,从而也就造成了当时在发展玻璃制作工艺方面缺乏几分内生动力的原因。虽然汉代我们已经可以制造玻璃耳杯等小型器具,但并没有很快研制出大型器皿的制作方法,而且在很长时间内都没能解决玻璃耐热性的问题,《资治通鉴》第225卷“琉璃盘”胡三省注:“铸之中国,色甚光鲜,而质则轻脆,沃以热酒,随手破裂。”而同一时期从海外舶来的玻璃制品,虽然质地没有本土琉璃盘那么明艳,但却可以经受“百沸汤注之,与磁银无异”。质地脆弱不耐热,应该也是本土玻璃制品长期未能得以广泛应用的一个重要原因。

奇色耀宫廷

清 玻璃戗金蕉叶纹盖碗 故宫博物院藏

清 玻璃戗金蕉叶纹盖碗 故宫博物院藏

清代,我国本土玻璃工艺得到了长足的发展,玻璃开始进入人们生活的各个层面,皇帝们也对其产生了一定的兴趣。自康熙年间开始,专门设立了造办处玻璃厂。经过雍正、乾隆两朝的传承和改良,内造玻璃有了很多创新发展,比如有了熠熠生辉的金星玻璃、异彩纷呈的套色玻璃,以及受欧洲技术影响较深的磨花玻璃,还有在玻璃配料中加入水晶石等乳浊剂制作出的乳浊玻璃、丝丝分明的缠丝玻璃、具备不规则仿天然纹理的搅胎玻璃等,更有将玻璃制作工艺与描金、画珐琅、戗金、鎏金银等相结合产生联动效果的各类制品。

在色彩呈现方面,工匠们也已经可以通过精准地调整配方中的铜、铁、锰、钴等矿物着色剂的比例,来达成预期的视觉效果了。从档案的记述中和存世的清宫玻璃制品来看,当时的玻璃器皿已称得上是流光溢彩,既有晶莹剔透如水晶的所谓“明玻璃”,也有不透明的“涅玻璃”,档案中有时也写作“呆玻璃”;甚至有的可以实现从质感到颜色足以乱真的仿玛瑙、仿蜜蜡、仿琥珀、仿翡翠、仿祖母绿、仿青金石、仿红蓝各色宝石等的特效玻璃。有的则在同一色系中另辟蹊径,比如同样是白色,可以呈现出荔枝白、砗磲白、象牙白、珍珠白、羊脂白、藕粉白等有着精细视觉差异的不同效果。再加上各种套色的颜色组合,清前期、中期的宫廷玻璃制作工艺一度臻于完美。

清代宫廷一般会在哪些地方使用玻璃呢?我们可以借助《红楼梦》中的写实笔墨,对贵族家庭中的玻璃用途做一个简单了解,以此为基础来推理内廷法度。在《红楼梦》中,我们即可以看到贾蓉为了借王熙凤的一架“玻璃炕屏”赔尽脸色、刘姥姥误撞了怡红院带着西洋机括的“玻璃穿衣镜”、贾宝玉提着黛玉的“玻璃绣球灯”在潇潇秋雨中迤逦远去的身影、后来改名“金星玻璃”的丫鬟芳官拿着三寸来高盛着玫瑰花露的“玻璃瓶儿”去找柳五儿,又能听到李纨称赞凤姐聪明颖悟,是个“水晶心肝玻璃人儿”,更不必说随处可见的玻璃窗、联句中出现的“玻璃槛”和回目里的“琉璃世界”了。特别是在贾府庆贺元宵节时,书中这样描述,“窗隔门户一齐摘下,全挂彩穗各种宫灯。廊檐内外及两边游廊罩棚,将各色羊角灯、玻璃、戳纱、料丝,或绣或画,或堆或抠,或绢或纸,诸灯挂满”,而且加入了一个特写镜头:“两边大梁上,挂着一对联三聚五玻璃芙蓉彩穗灯”。这里“各种宫灯”里的料丝灯虽与玻璃灯并称,看似两种不同材质,但实质是相通的。明人郎瑛的《七修类稿》中记载了料丝的制作方法:“用玛瑙、紫石英诸药捣为屑,煮腐如粉,然必北方天花菜点之,方凝,然后缫之为丝,织如绢状。”如此看来,料丝很像是一种特殊加工的玻璃丝。

在内廷,与书中的贾府相似,玻璃的两大用途同样是日常用度和陈设,有时亦兼而有之。一些玻璃器皿本身有盛装物品的实用功能,同时也以其灵动多变的色彩、考究雅致的造型而具备极高的艺术装饰性,如各类精巧的鼻烟壶、花器、茶酒器等,有大量实物传世。例如,朝珠中有专门以玻璃为主的品类,很多首饰中也使用了玻璃珠、玻璃花瓣等作为点缀。慈禧太后就很喜欢玻璃制作的首饰。在皇太后六旬庆典档中记载,她命人将一只比较心仪的寿字白地套红烧料扁镯交给造办处,要求照样用各种不同颜色的烧料来制作手镯。“烧料”是旧时对玻璃的称谓。

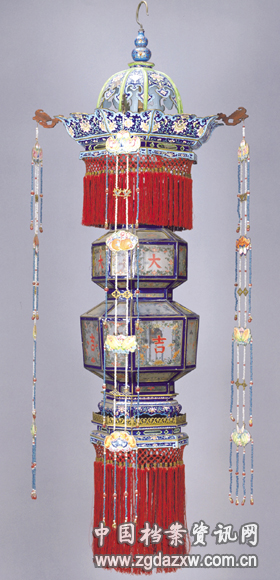

清 画珐琅宝盖玻璃大吉葫芦式挂灯 故宫博物院藏

清 画珐琅宝盖玻璃大吉葫芦式挂灯 故宫博物院藏

除了实用、陈设,清宫玻璃的第三大用途就是赏用了。皇家每年都会有为数众多内廷制造的玻璃器皿分赐给各位王公贵族、内外臣工。在年例赏给班禅额尔德尼的物品中,玻璃器皿所占比例不在少数。如清道光十三年(1834)十二月造办处灯裁作的一份呈稿中记载,“拟赏班禅额尔德尼:佛一龛,玉如意一柄,画像佛一轴,玉盘一件,珊瑚珠一盘,珐琅格一件,银累丝酒杯二件,磁盘四件,黑漆盖碗二件,磁靶盘二件,玻璃碗二件,玻璃瓶二件,玻璃盘一件,玻璃烟壶四件,大荷包一对,小荷包五对,靠背坐褥一分,香饼一匣”。而呈稿中提及的这些玻璃器皿还会专门配作杉木箱,用黑毡、马皮包裹好,再在缝隙处塞上棉花,以保证其能完好无损地运往边疆。

玻璃用途如此广泛,那造办处玻璃厂的生产能力有多大呢?据档案记述,玻璃厂除了随时接办皇帝、太后等人临时交派的活计之外,该厂每年还有两次集中烧造玻璃器皿的定例,至少自乾隆朝到嘉庆、道光时期都按此办理。通常要烧造各色玻璃器皿300余件,其中包含120个鼻烟壶。以嘉庆二年(1797)为例,在端阳节之前,一次进呈的玻璃器皿包括:“素盘12只,大碗6只,斗碗5只,汤碗6只,茶钟6只,宝月瓶6只,纸槌瓶4只,八楞瓶6只,橄榄瓶4只,渣斗4只,香炉3只,玉壶春瓶4只,大瓶4只,八仙杯10只,鼻烟壶60个。”此外,在年节之前还会进呈一次,其中包括:“素盘12只,大碗6只,斗碗5只,汤碗6只,茶钟6只,观音瓶6只,宝月瓶6只,纸槌瓶6只,八楞瓶6只,橄榄瓶6只,八楞瓶8只,渣斗6只,香炉4只,大瓶4只,玉壶春瓶4只,八仙杯10只,鼻烟壶60个。”器型可谓丰富多样、争奇斗艳。

制造这些玻璃器皿每次约需工料银近千两,还要支领库贮各类物料若干。借助档案,我们可以大致开列一下当时清宫的玻璃配方,其主要原料有:马牙石、硼砂、砒霜、盆硝、杭粉、紫石、赭石、轿顶锡、水硍、自然铜、青子石、灵子石(一作“凌子石”)、干子土等。成造这些玻璃器皿的匠人由“家内玉匠”和“外雇玉匠”组成,他们不称“玻璃匠”而称“玉匠”,不知是否因为工艺相通。此外,档案行文中还详细记录着工匠的姓名和具体工时,考其缘由有二:一则便于核销钱粮;二则有问题时可以回溯。

除了玻璃配方,档案中还记载了从广州和山东博山传召技艺娴熟的玻璃工匠的相关情况。当时,由于禁海令的实施,广州长期一口通商,可以吸纳外来工艺,博采众长,玻璃业较为先进。博山即元、明时的“颜神镇”,清雍正时设博山县,此地因盛产玻璃原料而闻名,其玻璃工艺也得到较早发展,此后传延不绝。而上用内造玻璃不仅需要“家内玉匠”的不断改进与创新,也需广东、山东玻璃匠们的加持,这样一来,使宫廷工艺与民间工艺得以快速融合、发展。值得一提的是,从康熙至乾隆早期,西洋传教士也经常主持或参与玻璃制造的相关任务,他们和本土的工匠们共同缔造了这一阶段清宫玻璃制造工艺的辉煌。

“春冰”渐消融

不过,即便是在工艺发展高峰的乾隆时期,本土玻璃制造也不能完全满足所需。如乾隆帝在咏《玻璃窗》诗中写道:“西洋奇货无不有,玻璃皎洁修且厚。小院轩窗面面开,细细风棂突纱牖。内外洞达称我心,虚明映物随所受。风霾日射浑不觉,几筵朗彻无尘垢。”该诗一方面赞誉了玻璃窗澄明莹澈,让眼前的世界一览无遗;另一方面开头就交代,这种皎洁透明、厚实平整的大片窗玻璃是产自西洋的进口货。本土的工艺很可能还达不到相同水准。

在乾隆朝的造办处活计档中,我们也可以看到,每年都会有专人对库贮的玻璃数量按照不同规格一一盘点,无论是屏风、玻璃镜、盒、罩、匣、盖等成型器物,还是“欢门上拆下破玻璃”、碎玻璃珠甚或是“碎小玻璃条”,都要点数精确数量或准确称重,登记在册。回收的碎玻璃被称为“回残玻璃”,它们会在下次烧炼玻璃时回炉再利用,而使用回残玻璃的情况也要加以记录。至于宫人、太监、苏拉等偷窃或打碎玻璃,都要按例治罪。关于一块玻璃从哪里卸下来,要安置到哪里去,档案里也总是不厌其烦地细细追述。这表明,即便是在宫廷,玻璃仍然具备一定的珍稀性,特别是那些舶来的洋玻璃,更显珍贵。

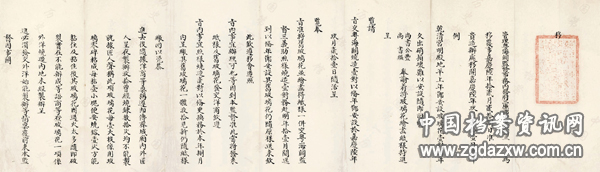

清嘉庆六年(1801),粤海关监督三义助为将乾清宫年节陈设玻璃花发外洋烧造事移会。 中国第一历史档案馆藏

清嘉庆六年(1801),粤海关监督三义助为将乾清宫年节陈设玻璃花发外洋烧造事移会。 中国第一历史档案馆藏

嘉庆六年(1801),乾清宫明殿地平上有一对专用于年节陈设的玻璃花,因时间久远而损坏,为此,皇帝谕令绘画纸样交粤海关烧造一对,顺便对旧玻璃花进行修复。接到任务的粤海关监督三义助发现,这竟然是一个难以完成的任务。他先将画样交给在广东的洋商们办理,当时会集了能工巧匠多人,烧炼了数十次,但均告失败。档案记载:“据匠人声称,此项玻璃花每一大枝系用玻璃零碎粘成,每粘一小块便要烧熔一次,方能粘住。及粘住后,其玻璃花因过火太多,随即破裂,实在不能办成……商等查玻璃花一项,系外洋烧造,内地未经制办呈进,必须发交外洋始能制办。”无奈之下,三义助先把旧玻璃花送回宫廷交差,至于新制玻璃花,只能相机行事。人力固有不逮,但堂堂大清国竟然无法自制一种常用的陈设品,可见当时的玻璃在制作工艺方面一直存在着某些短板。

虽然清代前期、中期,本土玻璃业特别是在宫廷玻璃制造方面曾有过一段时间的发展与创新,也一度欣欣向荣,但随着具备相关技能的西洋传教士的逐渐离散,一些配方和技法渐渐失传,加之嘉庆、道光时期,国力日渐衰落,内廷玻璃业恰如春冰消融,走向了没落。

原载于《中国档案报》2022年4月1日 总第3812期 第四版 |